VR垃圾分类益智游戏设计指南

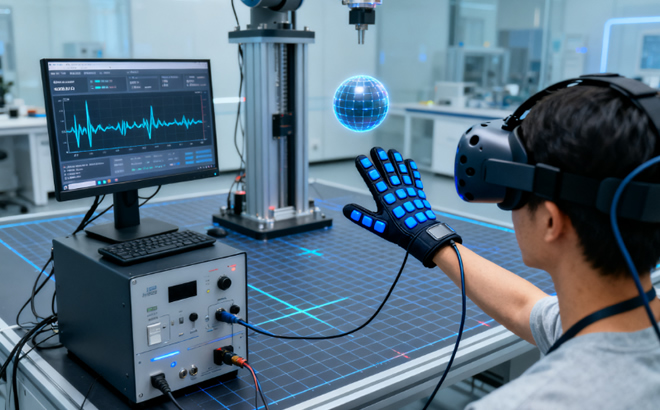

VR垃圾分类益智游戏是一类将环境教育与沉浸式互动结合的教学应用,旨在通过场景模拟、即时反馈与关卡设计,把抽象的分类规则转变为玩家可操作的技能。本文面向教育产品设计者、开发团队与内容运营者,提供从学习目标拆解到技术实现与运营落地的完整设计参考。

VR垃圾分类益智游戏

目标用户与学习目标

目标用户:小学生、初中生与家庭用户为主;也可拓展至企业环保培训与社区活动。

核心学习目标(可量化):

-

识别常见生活垃圾类别(可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾)。

-

在实操中达到 ≥85% 的正确分类率(目标样本期望值,可根据实际测试调整)。

-

在有限时间内完成分类任务,培养决策效率与习惯形成。

核心玩法与教学流程

采用“教—练—测—评”闭环,把教学融入游戏流程中。下面为标准课程关卡的一套五步流程:

-

引导教学(3–5 分钟)

-

场景内通过角色旁白与可交互物件呈现分类规则;使用标识、动效突出材质特征。

-

-

练习关(6–8 分钟)

-

低难度、慢速投放物品,提供实时提示(高亮/语音)。

-

-

实战闯关(8–12 分钟)

-

增加物品类型与干扰项,引入时间限制与连击奖励机制。

-

-

测试评估(3–5 分钟)

-

关闭提示,记录正确率、反应时与误分类类型。

-

-

复盘与强化(即时)

-

生成个性化复盘卡:常错题目、建议练习场景、小游戏链接。

-

关卡与模式对比

| 模式 | 目标 | 难度 | 时长建议 | 关键机制 |

|---|---|---|---|---|

| 训练模式 | 熟悉规则、低压练习 | 易 | 5–10 分钟 | 实时提示、慢速投放 |

| 闯关模式 | 技能迁移、情景应用 | 中 | 8–15 分钟 | 时间限制、连击奖励 |

| 竞技模式 | 提升速度与准确性 | 高 | 5–10 分钟 | 排位规则、多人同场 |

| 创作模式 | 自主设计情景 | 任意 | 任意 | 场景编辑器、分享系统 |

技术实现要点

-

平台与设备:优先兼容主流一体机(需考虑性能与视场角),同时提供桌面VR与移动端体验差异化设计。

-

交互设计:手势抓取 + 自然投掷轨迹计算;确保物体碰撞与投放判定容错(例如允许±15°误差)。

-

反馈机制:视觉(高亮、轨迹)、听觉(分类语音提示)、触觉(若支持手柄震动)三重反馈以强化记忆。

-

内容管理:模块化物品库与场景模板,便于扩展题库与更新物品样本。

-

性能优化:减少场景绘制物体数量、使用烘焙光照与LOD机制,保证低延迟与稳定帧率。

-

数据与隐私:采集学习指标时遵守最小化原则,仅存储必要学习数据并提供匿名化导出选项。

数据与评估指标

建议采集并定期分析以下 KPI,用以优化课程与关卡平衡:

| 指标 | 含义 | 目标值(参考) |

|---|---|---|

| 正确分类率 | 单次测试中被正确投放的占比 | ≥85% |

| 平均完成时长 | 单关平均所用秒数 | 依据年龄段分层 |

| 留存率(7日) | 七日内回访玩家比例 | ≥40%(教育类参考) |

| 常错项分布 | 被误分类物品的Top5 | 用于内容迭代 |

可视化建议:在后台统计页使用折线图展示正确分类率随时间的变化;在单次测试页用饼图显示各类误分类占比。若需要图示,可在数据分析模块导出 CSV 并用图表工具绘制。

可访问性与扩展

-

无障碍考虑:提供字幕、语音提示与键位/手柄两套控制方案;为轻度动作障碍用户提供自动辅助投放选项。

-

本地化与场景扩展:支持不同地区的垃圾分类规则配置文件,使内容更贴合地方实际。

-

社区与活动:鼓励学校/社区建立挑战赛,配合线下实践形成“场景-实践-反馈”闭环。

将垃圾分类教学与游戏化策略结合,能以更低的学习门槛和更高的参与度形成长期行为改变。设计时务必以学习目标为核心,结合合理的反馈与评估体系,确保技术实现服务于教学效果。希望本指南能为产品落地提供可操作的思路与参考。

如果需要,我可以基于上面的框架为不同年龄段提供具体关卡设计、物品题库示例表或一套可直接用于开发的交互流程图表。