VR捡垃圾游戏设计与实践

简介

随着沉浸式交互设备普及,VR捡垃圾游戏成为连接虚拟体验与现实环保行动的有效载体。此类游戏不仅能让玩家在安全、可控的环境中练习垃圾分类与环境保护习惯,还能通过关卡设计、反馈机制与社交激励推动长期行为改变。本文从设计原则、核心玩法、技术实现与落地评估角度,给出可直接用于产品开发与上线推广的实操建议。

VR捡垃圾游戏

设计原则(面向产品与教育双目标)

- 教育优先但避免说教:将垃圾分类、资源循环等知识点融入任务与关卡目标,通过探索与成就感带动学习动力。

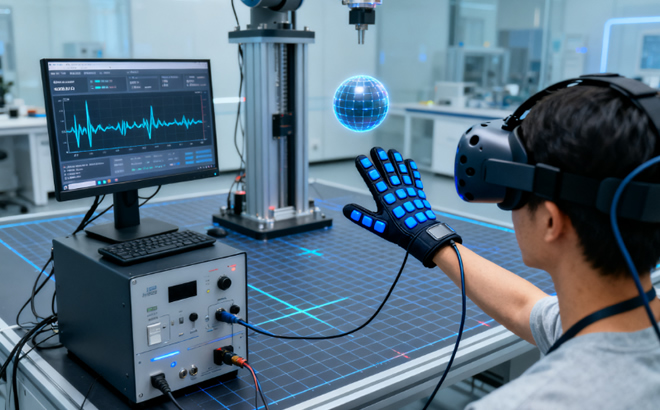

- 低门槛高沉浸:操作上采用直观抓取、投掷与手势交互,降低学习成本;同时利用音效与物理反馈增强真实感。

- 可衡量的行为转化:设置可量化的KPI(学习完成率、正确分类率、重复参与率)以便后续优化。

- 可扩展与可维护:场景、物品与任务采用模块化设计,便于内容迭代与主题化活动(如海滩清洁、城市街道、公园生态)。

核心机制(玩法与学习融合)

- 任务驱动:主线任务(清洁指定区域) + 日常挑战(限时清理、分类连击)。

- 分类判定:基于物体标签与物理特征判定投放正确性,错误反馈即时并提供纠错提示。

- 奖励体系:积分、道具解锁与排行榜;以学习为导向设置“复盘”与提示,鼓励改进而非惩罚。

- 社交玩法:多人协作模式(分工清理、分配角色)、竞赛模式(时间与得分比拼),增强传播与用户留存。

美术与交互要点

- 物体细节:不同材质(玻璃、金属、纸张、塑料)应在外观与声效上有区分,帮助玩家快速识别。

- 场景语义化:通过环境线索(垃圾堆、回收站指示牌等)自然引导玩家行为,避免强制提示打断沉浸感。

- 触觉与界面:支持手柄振动或短促力反馈,提供简洁的HUD与语音提示以减少视觉干扰。

技术实现要点

- 引擎与平台:采用可扩展的游戏引擎(支持物理与网络同步),并优先兼容主流VR头显。

- 性能优化:大场景使用分区加载、低开销碰撞检测与对象池以保证帧率稳定。

- 数据与隐私:采集行为数据用于教学效果评估时,要匿名化并合规存储,明确隐私说明。

- 可接入扩展:支持教师面板或管理后台,用于生成课堂任务、导出成绩与调整难度。

实施步骤(分步骤指南)

- 需求与目标确认:明确目标用户(学生/公众/企业员工)与核心KPI(正确分类率、参与时长等)。

- 原型迭代:快速制作交互原型(抓取、投放、分类反馈),进行小范围用户体验测试。

- 内容模块化:设计若干主题场景(城市、公园、河岸),把物品与任务做成可复用的内容包。

- 技术实现与优化:实现物理判定、网络同步与数据上报,重点优化帧率与交互延迟。

- 教学与传播方案:配合线下/线上活动,提供教学手册与推广素材(活动规则、评分说明)。

- 试运行与评估:收集数据、教师与玩家反馈,按KPI调整关卡难度与提示策略。

- 上线与维护:建立内容更新计划(节日主题、挑战活动)与常态化监测指标。

模式对比(对比表格)

| 模式 | 适用场景 | 优势 | 劣势 |

|---|---|---|---|

| 单人练习 | 家庭、自学 | 学习节奏自由、低设备需求 | 社交动力弱 |

| 合作清洁 | 学校课堂、社区活动 | 培养协作、任务分工明显 | 需要同步多人硬件 |

| 竞赛模式 | 活动推广、企业团建 | 刺激参与、传播快 | 容易注重分数忽视学习 |

| 教学集成 | 校园课程 | 可量化评估、教师可控 | 开发与培训成本较高 |

效果评估与优化(KPI示例)

- 正确分类率:目标 ≥ 85%(用于衡量知识掌握)

- 平均单次参与时长:目标 8–15 分钟(衡量沉浸度)

- 重复参与率(7日回访):目标 ≥ 30%(衡量留存)

- 课堂转化率(实际生活行为采纳):采用问卷或现场观察评估

落地建议与推广策略

- 与学校或社区合作:将游戏作为体验课或活动环节,配合教师引导。

- 主题活动驱动:以节日或环保日举办竞赛、榜单奖励提高曝光。

- 数据驱动优化:用A/B测试调整提示频率、奖励形式与复盘内容,持续提升学习效果。

结语

VR捡垃圾游戏的价值不仅在于娱乐性,更在于将环境教育从抽象的口号转为可重复、可量化的行为训练。通过合理的教学设计、稳健的技术实现和合适的推广策略,能够把一次虚拟体验变成长期的现实习惯改善。开发者应把玩家学习路径、交互舒适度与可维护性放在首位,逐步把产品打造成既好玩又有社会价值的教育工具。