VR 设备的感知设备是什么:传感器类型、工作原理与选型指南

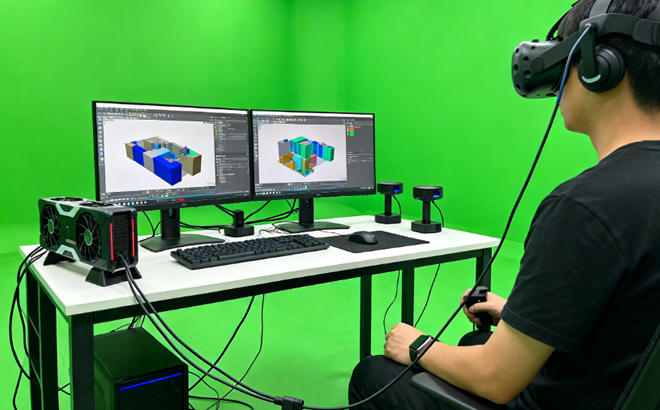

“感知设备”是让虚拟现实(VR)系统从静态显示进化为可交互沉浸体验的核心组成。它负责感知用户动作、位置、视线、触觉反馈以及环境变化,并把这些物理世界的信息实时转化为系统可理解的数据。

一、什么是“VR 感知设备”?

VR 感知设备(sensing devices for VR)泛指用于采集用户与环境物理信号的硬件模块,包括惯性测量单元(IMU)、摄像头、深度传感器、外部基站、眼动仪、触觉反馈器件、麦克风阵列等。它们负责实时捕捉位姿、动作、视线、手势、语音与力觉信息,并通过传感融合(sensor fusion)为渲染、交互和物理仿真提供高质量输入。

二、主要感知设备及工作原理(按用途分类)

1. 定位与位姿追踪(Position & Pose Tracking)

- 惯性测量单元(IMU:加速度计 + 陀螺仪 + 磁力计)

作用:提供高频率的角速度和线加速度数据,用于短时平滑估计和低延迟响应。

优势:响应快、功耗低。缺点:长期积分会产生漂移,需要与其他传感器校正。 - 外部基站 / 光学基站(lighthouse-style)

作用:通过基站发射光脉冲或激光扫描,配合头显/控制器上的光学传感器计算精确位置。

优势:高精度、低漂移。缺点:安装成本和覆盖布置要求高,易受遮挡影响。 - 外置摄像头 / inside-out 摄像头(头显自带)

作用:通过视觉里程计(V-SLAM)或标记识别,估计头显及控制器在空间中的位姿。

优势:无需外部设备,部署更灵活。缺点:对光照与遮挡敏感,计算量大。 - 超声 / UWB(超宽带)定位

作用:通过无线时延测量提供室内定位(常用于枪械训练、工业场景)。

优势:对环境遮挡不敏感。缺点:精度通常不及光学方案,部署费用视系统而定。

2. 手部与手势追踪(Hand & Gesture Tracking)

- 外部/内置摄像头 + 机器视觉算法:识别手部关键点(手指关节),实现无控制器操作。

- 红外结构光 / 深度摄像头(Time-of-Flight / Structured Light):获取手部深度图,用于精确建模与碰撞检测。

- 带惯性传感器的控制器或手套(Haptic Glove):既提供位置/角度信息,也能输出触觉反馈。

3. 眼动追踪(Eye Tracking)

- 红外反射 + 小型相机阵列:测量瞳孔位置与视线方向,推算注视点和瞳距(IPD)。

- 应用价值:注视渲染(foveated rendering)、行为分析、交互方式(凝视选择)与无缝界面切换。

4. 听觉与声源定位(Audio & Spatial Audio)

- 麦克风阵列:拾取语音并进行声源定位、环境噪声抑制与回声消除。

- 耳机与头部相关传输函数(HRTF):实现三维声音渲染,提升沉浸感。

5. 触觉与力觉(Haptics & Force Feedback)

- 振动马达(Eccentric Rotating Mass, Linear Resonant Actuator):常用于控制器的简单反馈。

- 力反馈外设(力矩电机、线性执行器):在专业模拟器或外设中实现更真实的阻力感。

- 皮肤触觉阵列 / 超声浮空触觉:用于无接触或微触感反馈的研究与产品化。

6. 环境感知(Environmental Sensing)

- 深度摄像头 / LiDAR:扫描真实世界几何,支持混合现实(MR)场景理解与物理交互。

- 温度、光强、距离传感器:用于舒适度调节、手势识别优化或场景适配。

三、关键性能指标与技术权衡

下面给出常见感知模块的对比表(简洁版,便于在产品需求阶段参考)。

| 感知模组 | 优点 | 缺点 | 典型指标(需关注) |

|---|---|---|---|

| IMU | 低延迟、低功耗 | 长时间漂移 | 采样率、噪声密度 |

| 外部光学基站 | 高精度、低漂移 | 部署复杂、遮挡敏感 | 位置精度(mm级)、覆盖范围 |

| Inside-out 摄像头 | 部署简单、灵活 | 光照/遮挡限制、算力需求高 | 跟踪稳定性、跟丢率 |

| 深度相机(ToF) | 提供场景深度 | 成本与功耗较高 | 深度精度、帧率 |

| 眼动仪 | 支持foveated rendering | 小型化与校准挑战 | 注视精度、延迟 |

| 触觉设备 | 增强沉浸感 | 多为外设、成本高 | 力觉带宽、延迟、力矩范围 |

| 麦克风阵列 | 语音清晰、声源定位 | 环境噪声影响 | 信噪比、阵列孔径 |

四、如何评估一个 VR 感知系统

以下为产品选型或系统集成时的 6 步评估法,便于项目决策:

- 明确使用场景与优先级(娱乐/工业/培训/设计/社交)。

- 列出必须支持的感知能力(例如:6DoF 定位、手部无控制器交互、眼动驱动渲染)。

- 针对每项能力定义可量化指标(精度、延迟、覆盖范围、功耗、成本)。

- 选择传感组合并评估互补优势(如 IMU + camera 做传感融合以降低漂移)。

- 进行小规模实测(覆盖不同光照、遮挡与用户体型)并记录跟丢率与用户体验评分。

- 优化校准流程与容错策略(自适应滤波、断点重定位、用户友好校准界面)。

五、常见问题与实操建议

- Q:inside-out 与 outside-in 哪个更好?

A:没有绝对优劣。inside-out 更易部署且适合消费级产品;outside-in(基站/外部摄像头)在对精度与低漂移有严格要求的应用(高端模拟器、工业培训)时更有优势。 - Q:如何降低跟踪延迟感?

A:优先选择高采样率 IMU 做短时预测,结合低延迟传输与渲染管线(异步时间扭曲、延迟补偿),并减少不必要的同步阻塞。 - Q:隐私与数据安全如何考虑?

A:眼动数据、手势与位置属于高度敏感的行为数据。应在设计中加入本地化处理、最小化存储、加密传输与明确的用户授权流程。 - Q:校准复杂怎么办?

A:设计自动化与可视化校准引导(引导用户通过简单动作完成多点校准),并提供快速回滚与重校选项。

六、行业实践与落地

- 多模态融合是主流:将 IMU、视觉、深度与语音信号融合,利用卡尔曼滤波或基于学习的方法提升稳定性。

- 分层容错设计:遇到遮挡或光照突变时,系统应自动退化到更鲁棒的感知模态(例如从视觉退化到 IMU + UWB)。

- 易用的校准/诊断工具:提供日志下载、可视化轨迹、自动诊断建议,降低维护成本。

- 隐私优先:在产品文案与使用协议里明确数据用途,优先在设备端处理敏感行为数据,且提供删除控制。

七、未来趋势

- 更紧密的传感融合与边缘 AI:在设备端用轻量神经网络进行语义感知与实时预测,减少带宽与隐私暴露。

- 高密度触觉与皮肤级反馈:触觉从振动向更细腻的皮肤触感发展,提升物体交互的真实感。

- 普及的眼动驱动渲染(Foveated Rendering):配合高精度眼动仪,显著降低渲染负担并提升画质。

- 空间理解与场景持久化:设备能长期记忆真实空间布局,支持跨会话的混合现实体验。

- 无控制器自然交互:手势、语音与视线将成为主流输入方式,减少设备门槛。